2月の農作業(畑仕事)と自然歴について、ご案内いたします。

現在、私たちが使っている新暦の2月は、江戸時代は旧暦の1月で、新年を迎える月にあたりました。

当時の農家さんにとって、一年の始まりであるこの月は特別であり、また、農作業の準備を始める時期でもありました。

先人は、植物の開花や落葉、鳥のさえずりなど、季節ごとの植物と生き物の姿や活動で、農作業の適期を知る目安にしていたと言われています。

そこから生まれた自然暦や口伝などは、現代を生きる私たちも応用することが出来ますので、ご参考にしていただきましたら幸いです。

2月の農作業(畑仕事)と自然歴|旧暦1月

2月の自然暦

日本列島は南北に長いので、2月は まだ雪深い地域もあれば、霜や氷が解けだし、畑仕事の準備に取り掛かることができる所もあります。

江戸時代、農家さんは 植物の開花や動物の活動で、畑仕事の適期を知る目安にしていたと言われています。

梅の花

先人にとって 梅の花は 季節の変化を知る重要な植物でした。

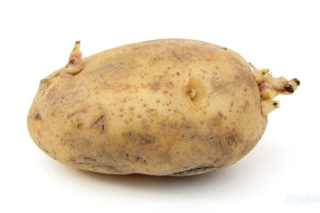

昔の農家さんは、梅の開花を指標として 畑の準備を始めていたという口伝が各地に残っており、その代表が 春のジャガイモの植え付けです。

また、接ぎ木を始めるのも この頃からで、「梅の花の落ちる頃から接木が始まる」という言い伝えが 筑後国分(福岡県久留米市)にあります。

鶯(ウグイス)

「春告げ鳥」「花見鳥」とも呼ばれるウグイスは、古くから 春の訪れを知らせる鳥とされていました。

鶯の谷より出づる声なくば

春来ることをたれかしらまし作者 大江千里

鶯が谷から出て鳴く声がしないならば、春の来ることを一体だれが知るだろうか。(誰も知らないだろう)

出典 古今和歌集

ウグイスは、渡り鳥ではなく 日本にずっと生息しています。

「ホーホケキョ」とさえずり始めるのは、梅の花が咲き始める時期からです。

昔の農家さんは、「ホーホケキョ」「ケキョケキョ」の声で、畑の準備を始めたと言われています。

ちなみに、ホーホケキョと鳴かない時期のウグイスは、「チャッチャ」と鳴いていますので、耳を傾けてみてくださいね。

ウグイス鳴けば氷餅食べてもよい

引用 信州の口伝

この投稿をInstagramで見る

昔、信州(長野県)では、ウグイスが鳴いたら、寒中についた氷餅を食べる目安にしていたのだそうです。

氷餅とは、餅を水に浸して凍らせたものを寒風にさらして乾燥させた保存食で、干し餅、凍み氷などともいわれています。

当時の子どもたちや若者は、ウグイスが鳴くのを心待ちにしていたことでしょうね。

蕗の薹(ふきのとう)

蕗の薹が出始めると、動物たちが山里から下りてくるという言い伝えも数多くあるようです。

口伝 地域 ・狸は蕗の薹を食って酔って死ぬ 愛媛県上浮穴郡 ・クワンドウを食うと狸は馬鹿になる 福岡県八女郡木屋村付近 ・バッケ花(蕗の薹)が咲くと熊が出る 新潟県東蒲原郡付近 ・蕗の薹を牡鹿が食うと角が落ちる

・バッカイ(蕗の薹)を食うと鹿の角が落ちる・岩手県五葉山南麓

・岩手県二戸郡福岡町引用 川口孫治郎著「自然暦」

蕗の薹が顔を出し始めたら、先人は、野生動物の出現に気を付けていたことがうかがえますね。

まとめ

2月の農作業(畑仕事)と自然歴について、お伝えいたしました。

江戸時代の農家さんは、季節の移り変わりに敏感で、植物の開花や落葉、鳥のさえずりなどの生き物の姿や活動で、農作業の適期を知る目安にしていました。

そこから生まれた自然暦や口伝などは、現代の私たちも活用できるものがありますので、参考にしていただけましたら幸いです。

『参考文献』

・木嶋利男著「昔農家に教わる 野菜づくりの知恵とワザ」

・やさい畑 2018冬号

・川口孫治郎著「自然暦」

・加藤孝太郎・田渕浩康 著「農業および園芸」